El futuro del sombrero de paja toquilla se encuentra amenazado

Luego de años de trabajo ancestral, ahora los tejedores de sombreros se convierten en taxistas, albañiles y obreros en fábricas de atunes porque ya no pueden sobrevivir de este oficio en Montecristi. El 90% de un total de 1.200 artesanos han dejado de tejer en las comunidades para emigrar a las ciudades en busca de oportunidades laborales, sumado al cultivo en los pajales, que también está desapareciendo.

Por Manuel Moreira

06.08.2025

José Soledispa, un comunero de 45 años, que se dedica a la agricultura, camina por los cerros de Montecristi, en la provincia de Manabí, con un machete en la mano y con un miedo que ronda en su cabeza: teme perder su cultivo de paja toquilla por falta de tejedores.

Él es el dueño del pajal más grande que tiene la zona rural de Montecristi: tres hectáreas. Para llegar a su finca debe caminar 90 minutos, cruzar dos riachuelos, tres cerros y cinco guardarrayas en el sector Los Anegados del sitio Dos Ríos que pertenece a la comuna La Solita, en la provincia de Manabí.

Con las hojas de esta planta se teje el sombrero más fino del planeta y su elaboración arranca allí, en las montañas, cuando José y otros 60 campesinos como él cortan los cogollos, que terminan en manos de los tejedores que amarran sus hebras casi a la perfección, confeccionando así este famoso accesorio.

Pero ahora, los jóvenes que antes se dedicaban a este oficio ancestral, están abandonando las comunidades rurales de Montecristi para emigrar a ciudades más grandes y dedicarse a actividades más rentables. Algunos se dedican a la albañilería, a la pesca o a la conducción de vehículos. También buscan mudarse a zonas donde existan universidades, para convertirse en profesionales.

Por todo esto, en Manabí hoy quedan pocos tejedores. Y esto, a su vez, origina que haya menos cultivo de paja toquilla. Los 120 artesanos activos que quedan son comuneros ancianos, que intentan preservar el tejido por cuenta propia. Además, algunas familias están dejando de elaborar el sombrero por los pagos irrisorios que reciben al vender este producto. Sumado a esto, en las comunidades rurales de Montecristi hay falta de pajales. De acuerdo a las investigaciones del museo Sombrero de Paja en Manabí, hace 20 años, había 35 hectáreas de pajales en Manabí y ahora sólo quedan 10. Ninguno es comunal o público, todos son privados. En algunos casos, sus propietarios originales fallecieron y sus herederos vendieron las fincas.

Aunque en algunas zonas el sombrero manabita es conocido como “Panamá hat” o “Sombrero de Panamá”, se teje aquí, en Ecuador, y lucirlo es un lujo, pues algunos se subastan hasta en 40 mil dólares en países de Europa y Estados Unidos, según investigaciones realizadas por el departamento de planificación del museo de Sombrero de Paja, ubicado en Montecristi.

De acuerdo a una publicación del Ministerio de Turismo, realizada en el 2014, existen registros históricos sobre la confusión al llamar “Panamá hat” al sombrero de paja toquilla que se originó durante la construcción del canal, pues para el levantamiento de esta obra participaron más de 50.000 obreros, quienes usaron estos implementos para protegerse del sol. Ser ligeros y frescos les hizo ganar popularidad, lo que incrementó las exportaciones desde Guayaquil hacia Panamá.

Pero, también hay otras versiones que hablan de los exploradores y buscadores de oro californiano, que compraban estos sombreros en Panamá para luego ir a Estados Unidos; la presentación de los mismos en la Feria Mundial de París de 1855 y la del expresidente norteamericano Theodore Roosevelt, quién utilizó uno en 1914, durante la inauguración del canal de Panamá. El sombrero da la vuelta al mundo a través de su comercialización en España, Turquía, Hawái, Italia, China y Japón.

Por todos estos motivos el tejido del sombrero de paja toquilla, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, concedido por la UNESCO en el 2012, podría desaparecer. Ahora, proteger el conocimiento y las habilidades de los tejedores es un reto para las autoridades en Manabí.

EL ABANDONO DEL OFICIO

Cuando José Soledispa regresa del pajal a su casa, ubicada en la comuna Buena Esperanza, teje sombreros por las tardes junto con su esposa y tres hijos. “Queremos que la tradición del tejido perdure porque detrás de nuestro cultivo existen conocimientos que muchas personas desconocen. Por ejemplo, para que una paja crezca a tres metros de altura, se siembra en luna creciente o de lo contrario el cultivo se retrasa sin explicación alguna. Esta sabiduría ha pasado de generación en generación”, cuenta mientras teje.

Ahora sus hijos Yulexi, de 18; Wendy de 16 y Yandri, de 13, están aprendiendo a tejer sombreros.

Soledispa compró las tres hectáreas de pajal en 2.500 dólares hace más de 15 años. En el cultivo ha invertido mil dólares en jornales para trabajar las plantas. Aún le queda una hectárea de montaña virgen y su sueño es desbrozarla para sembrar más paja con un objetivo: que sus tres hijos continúen con el cultivo y hereden sus conocimientos ancestrales.

“Mi hijo menor, Yandri, ha prometido no abandonar la agricultura y eso me da tranquilidad porque seguirá con esta tradición”, contó. El adolescente ya empieza a recorrer la finca cortando el cogollo de paja para vender sus hebras en Montecristi. Lo hace los fines de semana porque de lunes a viernes estudia. Un machete lo acompaña siempre.

Quien perdió todo su pajal fue Ramiro Mero. Él vive en la comunidad Las Pampas de Montecristi donde aún quedan tres hectáreas de toquillales. Abandonó su cultivo por falta de tejedores. “Los jóvenes emigran a la ciudad a estudiar y como no regresan a nuestros pueblos se va perdiendo la tradición del tejido” expresó.

Ahora Ramiro trabaja distribuyendo agua de pozo por tubería a su comunidad tras ser elegido presidente de la Junta de Agua Potable. Él contó que sus abuelos aprendieron a tejer de sus tatarabuelos y sus padres heredaron el conocimiento al observar cómo unían las hebras de paja toquilla para hacer el sombrero. Él aprendió viendo el trenzado de la paja y ahora les enseña a tejer a sus dos hijas para que el oficio no desaparezca como su pajal.

Sixto Delgado vive en la entrada a la comunidad La Solita, una zona montañosa de Montecristi donde cultivaba la paja toquilla desde que tenía 12 años de edad y también dejó el oficio porque no hay compradores. “Mi pajal ya se perdió en la montaña y mis cuatro hijos, no seguirán con este oficio porque emigraron a Venezuela” agregó el agricultor de 92 años. Ahora se dedica a cultivar plátanos, sembrar maíz y cosechar mamey. Se sostiene con un bastón mientras que, con la otra mano agarra su afilado machete.

Otros comuneros dejan las montañas y emigran a las ciudades para trabajar como comerciantes de legumbres o choferes de taxis. Freddy Valencia es un ejemplo de aquello. Dejó el oficio de tejer cuando abandonó La Solita, para tomar el volante de un carro y empezar a trabajar como taxista en las calles de Manta, una ciudad con 250 mil habitantes. Él contó que a los once años concluyó sus estudios en la escuela y luego empezó a trabajar como jornalero en las montañas de Montecristi. Hasta los 18 años cortó cogollos en los pajales y elaboró sombreros junto con su mamá, Nila Eduarte, quien a sus 84 años aún teje. Ahora que Freddy tiene 54 años de edad y sigue frente al volante, pese a que aún guarda los conocimientos del tejido.

Contó que gracias a esta habilidad pudo sobrevivir a una crisis económica fuerte que enfrentó junto con su familia durante la pandemia del COVID en el año 2019. En ese año perdió su empleo por la restricción vehicular que surgió por el toque de queda tras declarar la emergencia sanitaria en Ecuador. Por eso debió entregar la casa que alquilaba en Manta y regresar a su comunidad donde volvió a tejer sombreros para comprarle comida a su familia. Recuerda que durante la cuarentena obligatoria los alimentos empezaron a escasear en la ciudad, entonces volvió a su pueblo y empezó a trabajar tejiendo sombreros durante dos años. Debido a los pagos precarios de los comerciantes tuvo que abandonar el oficio para retomar su trabajo como taxista.

“En una ocasión recibí 120 dólares de un intermediario por elaborar un sombrero valorado en 5 mil dólares. Definitivamente tuve que abandonar el arte de tejer, por segunda vez, para tener mejores ingresos. Mi historia refleja la realidad de muchos jóvenes que actualmente dejan nuestras comunidades para vivir en la ciudad y empezar a trabajar en nuevos oficios” reveló.

SIN PAJALES PÚBLICOS

La paja toquilla es una fibra vegetal que surge de la planta Carludovica Palmata y los cultivos que existen en Montecristi son todos son privados. Es decir que pertenecen a agricultores y campesinos. Actualmente el Estado no muestra interés por impulsar un cultivo de forma pública, sostiene Lorena Bravo, gestora cultural y directora del museo Sombrero de Paja en Manabí, quien ha realizado tres investigaciones sobre el sombrero en los últimos 20 años.

Los pajales son una especie de palma, pero sin tronco. Sus hojas salen directamente de la tierra en forma de espigas y luego se abren como abanicos anchos. Crece en suelos húmedos de las montañas de Montecristi, ubicadas a 400 metros de altura del nivel del mar. La planta no requiere de químicos ni fertilizantes y sus hojas secas se podan con machetes. Al pajal también se lo conoce en Montecristi como toquillal.

Bravo revela que los pajales también han disminuido porque sus dueños son personas de la tercera edad que ya no ejercen la agricultura. Aquello ha provocado que las plantas desaparezcan por falta de mantenimiento. “En la comunidad había más, pero como sus dueños fallecieron, los herederos dejaron perder los cultivos. Otros cortaron la paja y sembraron plátanos en las montañas”, agrega Soledispa.

Ella reveló que hasta el 2005 habían 35 hectáreas de pajales en 20 comunidades de Montecristi. “Antes había el interés de los dueños de los toquillales en seguir cosechando la paja, pero ahora en los cultivos ya no reciben el cuidado que merecen por falta de tejedores” añadió Bravo.

En la comuna, Cerro Copetón, había 60 artesanas y ahora sólo quedan 30 tejedoras. Una de ellas es Juana Mero, quien teje desde los diez años de edad. Ella se ha especializado en hacer “el remate del sombrero”, una técnica que consiste en amarrar de forma delicada cada paja para evitar que la hebra se suelte. “Ese nudo es el último tejido que se le da al sombrero y los filos deben quedar perfectos porque si tiene fallas se devalúa”, expresó.

La mujer contó que toda su familia teje: su mamá, hermanas, sobrinas y dos hijos. Su hijo mayor tiene 20 años y aunque sabe tejer sombreros ha optado por trabajar en una fábrica de balsas en Manta debido a que obtiene mayores ganancias: 470 dólares, el sueldo básico en Ecuador. “Dudo que él siga mi legado porque ahora los jóvenes aspiran trabajar en las ciudades”, contó con algo de tristeza.

Ella elabora un sombrero cada mes y al día le dedica cinco horas en tejerlo. Su producto es de alta calidad y suele comercializar hasta en 100 dólares a los intermediarios. Su comunidad está ubicada en la cima de una montaña a 50 minutos, en carro de la cabecera cantonal de Montecristi. La mayoría de sus habitantes se dedican a la agricultura y albañilería y así van quedando menos tejedores en su comuna.

En época pasadas, el cantón Jipijapa de Manabí, fue el emporio de la venta del sombrero y ahora sólo quedan dos tejedoras en la parroquia Membrillal, quienes dejaron el oficio por su avanzada edad. En Manglaralto, una parroquia de Santa Elena también hubo tejedoras y cómo fallecieron, el conocimiento quedó a la deriva. Ahora nadie teje, de acuerdo a las investigaciones que reposan en el Museo del Sombrero en Manabí.

Pile, otra comunidad de Montecristi, tenía hace 20 años el mayor territorio de pajales: 10 hectáreas, de las que ahora solo existen 3. El fallecimiento de los dueños originales ha provocado que existan menos cultivos debido a que los herederos venden sus tierras y se marchan a vivir a las ciudades. Además, existen herederos que optan por contratar a jornaleros para que trabajen los toquillales una vez al año, pero las plantaciones terminan secándose al ser invadidas por la maleza y falta de mantenimiento.

En Montecristi existen 28 comunidades que trabajan tejiendo sombreros en diferentes técnicas. En Pile, Las Pampas, La Solita, Las Lagunas, Pepa de Uso, Cerro Copetón y Estancia Las Palmas habitan la mayoría de los tejedores. Existen más de 1200 personas que saben tejer y sólo el 10% de ellos se dedica a esta labor, según Ángel Muentes, director de Cultura del Municipio de Montecristi. El resto, el 90% teje esporádicamente tras abandonar el oficio por trabajos que han buscado en la ciudad.

Muentes dijo que para evitar que desaparezca el cultivo de la paja y el tejido de los artesanos, el Municipio de Montecristi postuló a un concurso internacional con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) donde ganaron 250 mil dólares para impulsar la transformación digital del sombrero. El proyecto busca la preservación del patrimonio inmaterial del tejido de paja toquilla a través de la digitalización de todo el proceso que lleva la elaboración del sombrero.

Con los fondos también harán un censo de todas las personas que participan en la confección del sombrero desde el agricultor que siembra la paja toquilla hasta el artesano que se dedica a ajustar las hebras para evitar que los nudos se suelte, un proceso conocido como “azocar” la paja.

Hasta que este proyecto no se concrete, Jean Pierre Mero, un comerciante y emprendedor local, inició con un plan comunitario denominado Toquilla Real que consiste en comprar el sombrero a los comuneros sin la presencia de los intermediarios para venderlo de forma directa a comerciantes estadounidenses.

Lo hace junto con el artesano Pedro Delgado a través de la página de Facebook Toquilla Real donde además impulsan la venta del sombrero mostrando a los turistas el proceso del cultivo en las montañas de Montecristi. “Estamos ejerciendo un trabajo social con los comuneros de Las Pampas para que reciban un precio justo por su trabajo. Actualmente estamos reduciendo el tiempo de entrega del sombrero y ya empezamos a innovar su presentación con fotografías tomadas en los pajales con modelos”, expresó.

Gabriel Lucas Mero es otro comerciante de Manabí que busca innovar en la venta de sombreros con exposiciones realizadas al otro lado del mundo: en Europa. Vive en el centro de Montecristi y le vende sombreros a Brent Black, un estadounidense que comercializa el accesorio desde los 600 hasta los 40 mil dólares, según su portal web.

Lucas tiene 20 años distribuyendo sombreros y manifestó que intentó comprar un pajal en 20 mil dólares en la comuna Pile, pero la venta nunca se concretó con el agricultor porque falleció. Actualmente está en negociación con el heredero y por falta de acuerdos no se ha definido la compra.

Él también le vende sombreros a la empresa italiana Giemme Hat. Sus propietarios le hicieron una invitación para viajar a Europa a exponer el proceso del tejido en la feria de Turismo en Milán en junio de este 2025. “Acudí con dos artesanos de Montecristi y todos pagamos nuestros gastos. No hubo aporte económico de instituciones públicas. Invertimos unos tres mil dólares en vuelos, estadía y comida con un sólo fin: promover la venta del sombrero de Montecristi en Europa con la presentación del tejido en vivo”, puntualizó.

También hizo exposiciones en Italia por gestiones impulsadas por Proecuador, una institución del estado encargada de promocionar las exportaciones e inversiones del país al exterior. Las presentaciones fueron en la Embajada de Ecuador, en la Oficina Comercial de Ecuador y en el Consulado Ecuatoriano de Milán.

Mientras los comerciantes intentan innovar en la venta del sombrero, los artesanos siguen dejando de tejer por falta de trabajo. Además la cadena de producción del sombrero se ha reducido en un 50% en los últimos 20 años por falta de la materia prima: la paja. Otro problema son los comerciantes intermediarios, quienes adquieren el sombrero a los tejedores en 50 dólares para luego venderlos cien veces más caro, a cinco mil dólares. Todo esto también lo revela el trabajo de investigación “Estudio del producto sombrero fino de paja toquilla y su influencia en el desarrollo del turismo en Manabí”, realizado por Lorena Bravo.

Por eso, algunos tejedores, según Bravo, optan por guardarse el conocimiento ancestral del tejido para dedicarse a limpiar pescado en fábricas de atunes en Manta, una ciudad de la costa de Ecuador donde más de 18 mil personas trabajan en las plantas de procesamiento del atún.

El tejido del sombrero ha perdurado desde hace 4.500 años antes de Cristo, según los estudios realizados a algunas piezas arqueológicas que actualmente se muestran en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC) de Guayaquil. Este museo guarda una colección de figurillas de la cultura Valdivia, la primera que tuvo la costa de Ecuador, donde sus aborígenes aparecen con protecciones en las cabezas. El arqueólogo Patricio Moncayo interpretó las piezas y un libro publicado por la Universidad Eloy Alfaro de Manabí, sostiene que aquellas protecciones representan al sombrero debido al trenzado, unión y torcedura de las fibras de paja. “Podemos ver indicios de la paja toquilla para atuendos y vestimenta”, agrega el arqueólogo en esta publicación.

EL VALOR DE LA PAJA

Diego Guzman, investigador y profesor de Patrimonio Natural de la Universidad Eloy Alfaro de Manabí también ha realizado varios estudios sobre la paja toquilla y explica que los cerros de Montecristi están ubicados en un punto estratégico del planeta en donde confluyen dos corrientes marinas: la fría, de Humboldt y la caliente, del Niño.

“El choque de ambas corrientes originan microclimas en los cerros de las comunidades de Pile, La Solita y Las Pampas de Montecristi provocando una neblina espesa. Aquello produce una garúa en los meses de junio hasta diciembre y crea una ligera llovizna, convirtiendo la paja toquilla en una planta única”.

Guzman sostuvo que han intentado sembrar y cultivar la paja toquilla en Cuenca, pero no crece. Dijo además que la garúa en la zona rural de Montecristi es perenne y hace que la tierra se mantenga húmeda y la paja se desarrolle de forma natural porque recibe nutrientes únicos de estas corrientes marinas. El investigador manifestó que la paja se cultiva en un piso ecosistémico entre seco y húmedo, donde la Cordillera de los Andes, también juega un rol importante al impedir que los vientos del Océano Pacífico crucen hacia la Selva de Ecuador y regresen hacia el mar hasta las islas Galápagos.

El retorno de ese viento da origen a los microclimas a 400 metros de altura sobre el nivel del mar que, es donde se ubican los cerros de Montecristi, convirtiendo así a la paja toquilla como única en el planeta, según “El País de la Biodiversidad: Ecuador”, un estudio publicado por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) en el 2014 que resalta la biodiversidad , ecosistemas y especies del país.

Guzman sostiene que los cerros de Montecristi siempre permanecerán húmedos por el encuentro de ambas corrientes de aires generando nutrientes en la tierra y convirtiendo la paja de mayor calidad a diferencia de los toquillales que existen en la comunidad Barcelona, ubicada en la parroquia de Manglaralto, provincia de Santa Elena donde sus artesanos manejan tres tipos de tejidos: rústico (costal), sencillo y crochet.

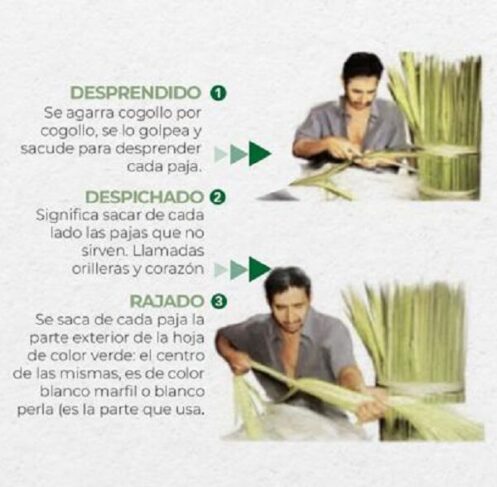

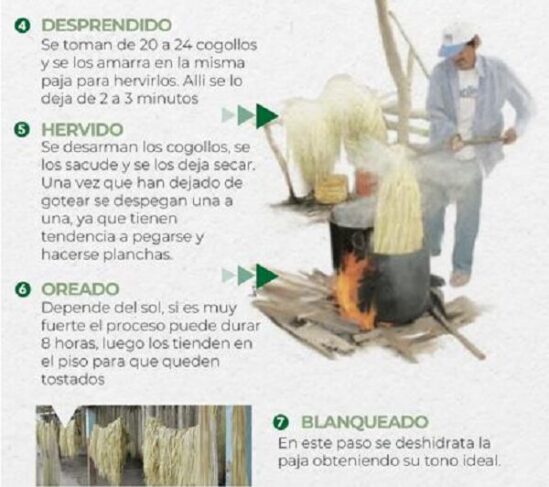

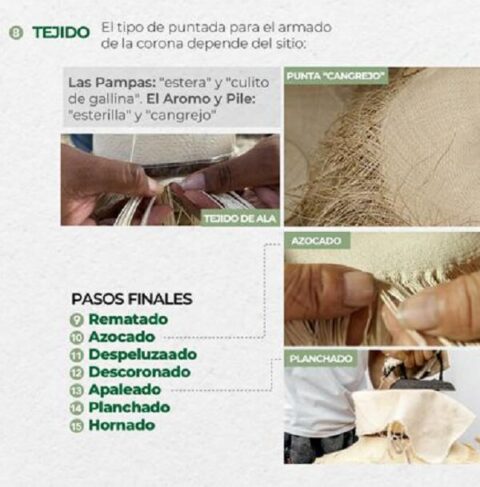

El proceso de preparación de la paja, paso a paso. | Investigación: Manuel Moreira | Diseño: Danilo Cornejo

Las hebras que provienen de los pajales con más de 200 años de antigüedad tienen mayor resistencia para elaborar el sombrero. La paja se vende por cogollos y cada uno se comercializa a 50 centavos en Manabí. Con 24 cogollos de paja seca se elabora un sombrero, cuya confección tarda entre uno a nueve meses, dependiendo de su calidad.

Las hebras tejidas en un sombrero se miden por pulgadas cuadradas a lo ancho. Cada pulgada significa 2.5 centímetros y existen sombreros elaborados con 14, 20, 40 y 62 hebras por pulgadas. Entre más hebras tiene el sombrero en una pulgada, su cotización se vuelve más alta. En el Museo de Montecristi está inscrito el nombre del tejedor Simón Espinal, quien vendió un sombrero de 62 hebras por pulgadas en 25 mil dólares en Estados Unidos. Es el más fino de un sombrero registrado en el planeta, según los archivos del Museo del Sombrero en Manabí.

El sombrero tejido en 14 hebras por pulgada es el más popular y se elabora hasta en una semana. Los artesanos lo venden en 25 dólares y los comerciantes lo exhiben a 60 u 80 dólares. Mientras que el de 20 hebras cuesta 70 dólares en las comunidades y se vende en 300 o 500 dólares en Montecristi.

Narcisa Muñoz, gerente de Toquifina, una de las 40 tiendas de artesanías que tiene Montecristi a lo largo de la pintoresca calle 9 de Julio, vende los sombreros ultrafinos hasta en 5 mil dólares, pero bajo pedido. En exhibición tiene una joya: un sombrero de 40 hebras por pulgada que está cotizado en dos mil dólares. Lo cuida como una reliquia debido a que su textura y calidad es muy delicada. Este sombrero está listo para ser exportado para un pedido al exterior. Muñoz cuenta que la mayoría de sus clientes son turistas de México, Estados Unidos, Japón y Hawái.

Un sombrero de 62 hebras se elabora en nueve meses y se subasta hasta en 40 mil dólares en mercados internacionales, pero en Montecristi se vende entre cinco a ocho mil dólares, explica Darwin Pico, director de Turismo y Cultura en Montecristi.

El sombrero, detalla, se elabora en 28 pasos y cada proceso será registrado en una página web donde además estarán identificados todos los artesanos de cada comunidad de Montecristi con foto y biografía. “También se busca que la plataforma web emita los certificados de origen de cada producto debido a que es una de las joyas artesanales más reconocidas a nivel mundial” expresó.

La idea es que el sombrero cuente con la certificación de autenticidad con un chip, que garantice que fue hecho en Montecristi y no en Panamá. El alcalde de Montecristi, Jonathan Toro, explica que para evitar aquella confusión, actualmente se está trabajando en la creación de un Consejo Regulador que emita sellos de calidad donde para la trazabilidad de cada sombrero.

Hace 16 años el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), hoy llamado Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) entregó la denominación de origen del sombrero de paja toquilla al Municipio. En Ecuador existen siete productos que cuentan con este reconocimiento: el cacao, la bebida miske, el maní amazónico, el café de Galápagos, el café de Loja, la pitahaya Amazónica y el sombrero de Montecristi.

Ninguno de estos productos tiene creado un Consejo de Regulación que permitiría legitimar su autenticidad, por eso el alcalde Toro busca que Montecristi sea la primera ciudad del país en contar con el ente regulador para abrir mercado internacional y los tejedores puedan recibir un precio justo por su trabajo sin la presencia de los comerciantes intermediarios.

El alcalde sostuvo que el Consejo del Sombrero de Paja Toquilla también pretende capacitar a los agricultores de la zona rural de Montecristi para que reciban un pago real por el cultivo de los pajales debido a que los jóvenes continúan abandonando sus comunidades olvidando el oficio del tejido y agricultura.

Si el tejido del sombrero, considerado una obra de arte, comienza a agonizar, los toquillales de las montañas de Montecristi también podrían debilitarse. Es por esto que la confección de la joya de paja más fina del planeta está en peligro.

Publicado el Red de periodismo